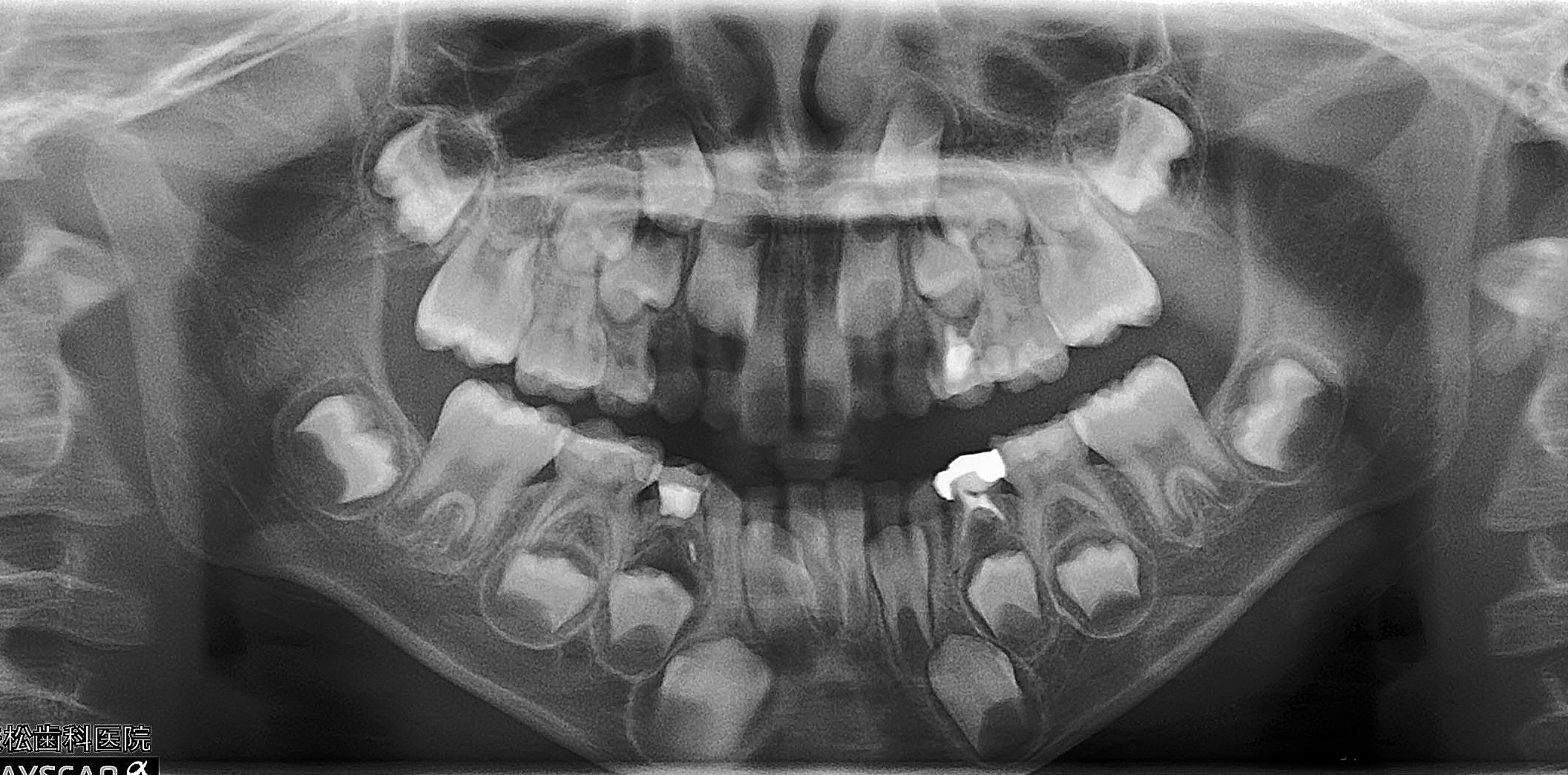

皆さんのお口の中には、親知らずが生えていますか?

親知らずは生えて来る人と生えて来ない人がいます。また、生えて来ない人でも、歯茎に中には親知らずが埋まっているというケースも多々あります。このように、親知らずというのは、人それぞれでかなり異なります。

親知らずが痛む理由。

親知らず自体が虫歯になっているケース。

親知らずというのは、半分埋まっていたり、おかしな方向に生えていたりすることが多く、そういうタイプの親知らずは歯ブラシを当てにくいため、気付いたら虫歯になっていたということが多いです。そして、その虫歯が進行していくにつれて、強烈な痛みを発するようになります。

親知らずの周囲に歯周炎を発症しているケース。

親知らずの周りに菌がたまり、親知らずの周りの歯周組織に炎症がおきると、強い痛みや腫れを伴います。時には膿が出たりもします。こういう状態を智歯周囲炎といいます。

親知らずが他の歯を圧迫しているケース。

親知らずが横に向いて埋まっている場合などは、親知らずが前方の歯を押すことがあり、痛みが生じる場合があります。

親知らずが痛んだら!!

一度、親知らずが痛みだすと痛みが治まっても繰り返します。

応急処置法としては、鎮痛薬(痛み止め)を服用することです。おそらく、どの家庭にも市販の鎮痛作用のあるお薬が常備されていることと思います。

更に腫れが伴っている場合は、患部をぬれタオルで冷やしてあげましょう。炎症時に出る熱をとってあげると少し楽になります。この時に注意してほしいのが氷水などでは冷やさないこと。冷やしすぎると患部の治りが悪くなります。

親知らずがある方は、早めに歯科医師に相談しましょう!!