オーラルフレイル予防「広報とくしま」

こんにちは。

今世界を震撼させている新型コロナウイルス。

今回はウイルスによる感染症の歯磨きの重要性をお話ししたいと思います。

コロナウイルスは、現在までに6種類発見されています。うち4種類は、咳や咽頭痛などの上気道症状しか引き起こさないウイルスで、あとの2種類は、重症急性呼吸器症候群(SARS)と中東呼吸器症候群(MERS)として世界的に流行した種類です。

マスクの着用や手洗い・うがい等が一般的に推奨されていますが、忘れてはいけないのが歯磨きです。

コロナウイルス同様、ウイルス感染で毎年流行するのがインフルエンザウイルスとノロウイルス。

インフルエンザを予防するのには、歯磨きや口腔ケアに努めることが重要だという研究結果が出ており、同じ原理で新型コロナウィルスにも有効だと考えます。

インフルエンザは、咳やくしゃみなどでの飛沫を吸い込んだり、ウイルスが付着したものに触れたり、患者と握手をしたりすることで感染します。

鼻やのどなどの気道の粘膜に付着し、細胞内に侵入したインフルエンザウイルスは、たんぱく質を溶かす酵素(ノイラミダーゼ)のはたらきで細胞外に放出され、増殖して感染を拡大します。

歯みがきや口腔ケアをおろそかにしていると、口の中に溜まったプラーク(歯垢)に含まれる細菌が、プロテアーゼと呼ばれる酵素を出し、インフルエンザウイルスが気道の粘膜から細胞に侵入しやすくします。

プラーク(歯垢)には、気管支炎や肺炎などの発症や重症化にかかわる肺炎球菌やインフルエンザ菌のほか、重篤な感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、緑膿菌、セラチア菌などの細菌も含まれているといわれています。

お口のなかが不潔な状態を放置しておくと感染症の重症化を招きやすくなるというわけです。

こんにちは。今回は誤嚥の一種、「不顕性誤嚥」についてお話します。

「不顕性誤嚥」は、睡眠中に無意識のうちに唾液が気道や肺に流れ込む誤嚥の一種で、異物が気道内に入ったときに起こる「咳き込み」や「むせ」などの反射が見られないのが特徴です。

「不顕性誤嚥」に伴う肺炎の原因菌の大半が歯周病の原因菌です。

介護を要する高齢者は、自力で食事が摂れないだけではなく、口腔内の清掃もままならないことが多く、むし歯や歯周病が進行する頻度が高くなります。

嚥下機能が低下し高頻度に誤嚥を繰り返す方は、食事を口から摂らずに経鼻栄養管や胃瘻から栄養を摂る方が多いですが、食物が口を通らないので、お口の中は汚れ無いと思われ、口腔内の清掃をせずに放置されている場合があります。

お口の中に棲み付いた細菌は、食べ物が口の中に入る入らないにかかわらず増殖します。また、物を食べることで働く自浄作用が機能しないので、放置しておくと益々細菌が増殖します。

この状態で「不顕性誤嚥」が起こると、高濃度の細菌を含んだ唾液が気管内に流れ込むことになるので、肺炎が重症化しやすくなります。

誤嚥性肺炎予防のためには、口腔内の状況を正しく知り、適正な口腔ケアを行う事が大切です。

特に嚥下障害がある御高齢の方は、肺炎予防のためにも一度歯科を受診して、適正な口腔ケアの計画を立てましょう。

兼松歯科医院のCMが徳島市役所1F待合室にて放映中です。

市役所にお越しの際は是非ご覧ください。

今日は子供の歯ぎしりについて少しお話したいと思います。

子どもの歯ぎしりは、歯が生え始める生後6カ月ごろから始まり、中学生くらいまで続くこともあります。音が大きく、ギリギリと削れるような音がするので、心配するママも多いようです。

大人の歯ぎしりと同じように、子どもの歯ぎしりも原因はさまざまです。

乳幼児の場合は生理的現象、2~5歳頃はストレスや噛みあわせなどの影響が考えられます。これは次に生えてくる歯の位置やあごの位置を決めようとする生理現象なので、心配いりません。

特に、乳歯が抜けて永久歯に生えかわる時期の子どもは、噛みあわせを無意識に調整しようと、歯ぎしりをすることがよくあります。

ただし、歯が必要以上に削れてしまうほど歯ぎしりが強い子どもは、歯ぎしりをやめさせるというよりも、歯を守るために「ナイトガード」というマウスピースのようなものを夜間のみ使う場合があります。

歯の状態が気になる場合は、歯科医院を受診しましょう。

こんにちは。

みなさん、普段鼻から呼吸してますか?それとも口から呼吸してますか?

あまり意識してない方がほとんどかと思います。

今回は、呼吸について少しお話したいと思います。

呼吸には鼻呼吸と口呼吸があります。

口呼吸には、さまざまな弊害があることがわかっています。

鼻呼吸は吸った空気が鼻腔を通るので、鼻毛や扁桃組織によってホコリや花粉、ウイルスなどを浄化し、肺に異物が取り込まれにくいのが特長です。

また、鼻で吸った空気は上顎洞を通ることで、加温・加湿された空気を肺に取り込むことができるというメリットもあります。

一方、口呼吸は空気をそのまま肺に取り込むため、異物やウイルスが直接侵入して、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるというデメリットがあります。

また、いびきをかきやすくなり、睡眠時無呼吸症候群などを引き起こすリスクも高まります。

口呼吸をしていると、風邪やインフルエンザだけではなく、口内の乾燥によって細菌が繁殖しやすくなり、口臭やムシ歯、歯周病、ドライマウスの症状が現れることもあります。

さらに、成長期に口呼吸の期間続くと、お口周りの筋肉の発達や舌の機能に障害が生じて上あごの成長が抑制され、歯並びや噛みあわせが悪くなったり、咀嚼機能が低下してしまう恐れもあります。

口呼吸になってしまう原因のほとんどが、鼻づまりです。小まめに鼻をかむようにしましょう。

口呼吸になっているなと感じたら、鼻づまりを放置せずに治療し、就寝時にはマスクや市販の口呼吸防止テープを活用するなどして、口呼吸を防ぎましょう。

「朝起きた時」など日常生活の中でふと口臭が気になる時がありませんか?

これは生理的口臭といわれるものです。

今回はその生理的口臭が強くなるシチュエーションをご紹介します!

① モーニングブレス~起床時~

睡眠中は唾液の分泌量が減少し、歯周病菌やムシ歯菌などの細菌が増殖します。これらがお口に残っていた食べカスなどを分解して、揮発性の硫黄化合物(ガス)が発生し口臭の原因になります。

② ハンガーブレス~空腹時~

昼食前や夕食前など、空腹時に発生する口臭。

空腹でお口の中が乾燥したり、胃酸の臭いがお口に上がってくるのも原因となります。

③ ストレスブレス~緊張した時~

緊張するとお口の中が乾いたり唾液がネバネバしたりと、一時的にドライマウスのような状態になり、口腔内の細菌が増殖します。

また、ストレスによる胃の不調なども原因の一つです。

その他、鼻疾患や肺等の呼吸器疾患、糖尿病など口臭の原因はたくさんあります。

今回は、日常生活の中での注意したい口臭が強くなるシチュエーションをご紹介しました。

口内の汚れを洗い流し、口内細菌の繁殖を防ぎ、ネバつきを抑えてくれる「唾液」。(詳しくはコラム:唾液は縁の下の力持ち参照)

唾液の分泌を促し、お口をサラサラに保ちましょう。

ここで問題です。

次の中で一番唾液を出してくれる食べ物はどれでしょう?

1.梅干し

2.レモン

3.チューインガム

答えは、3.チューインガム といわれています。

唾液の分泌を促すのに効果的なのが、よくかんで食べること。かめばかむほど、唾液の分泌は促されます。食事は一口一口、よくかんで食べる習慣をつけましょう。

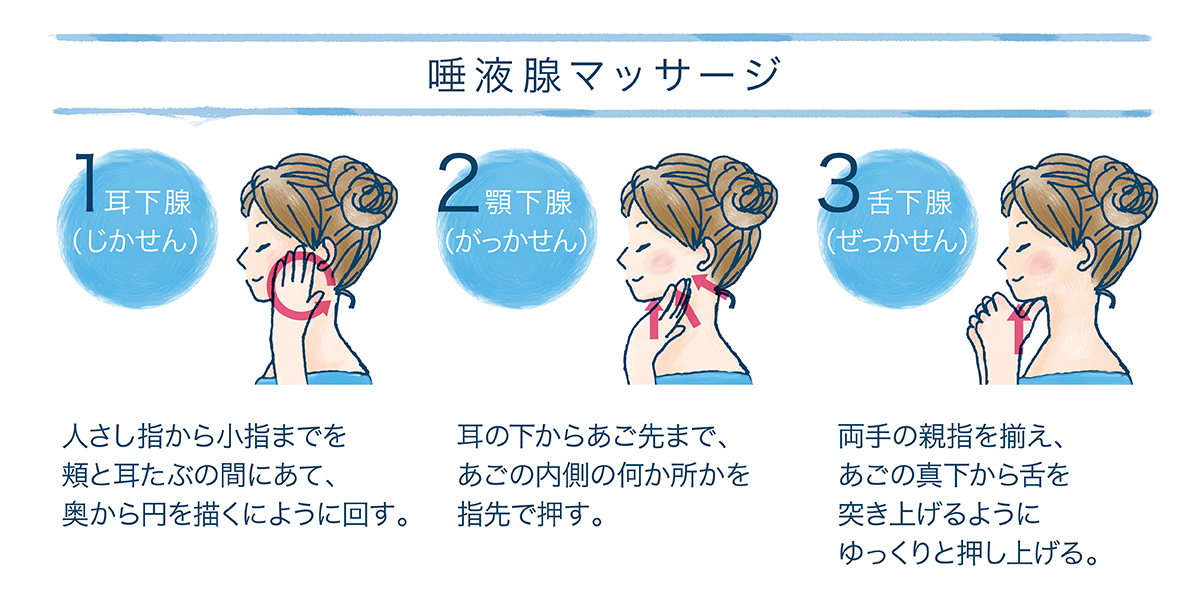

以前、(コラム:唾液製造工場)でお話しました3つの大きな唾液腺のある場所をマッサージすると、唾液の分泌が促されます。お風呂に入っている時間など、リラックスした状態で3分間ほど、痛くない程度の力でマッサージしてみましょう。

イラスト:Club Suntar HPより引用

今この瞬間、あなたの上下の歯は咬み合ってる状態でしょうか?それとも離れた状態でしょうか?

普段の生活で、食事や会話をしている時やスポーツで歯を食いしばっている時など以外は、上と下の歯は全く接触して(当たって)いません。この状態を、下顎安静位と言います。

唇を閉じていても上下の歯は触っていない。その状態が正常な状態です。

しかし、仕事のストレスや、様々な原因で普段の生活の中で、上の歯と下の歯を無意識に当てたり噛みしめたりしている人(Tooth Contacting habit)がいます。そのような人は、たとえ強く噛みしめていなくても、上の歯と下の歯を軽く接触させただけで、その情報が脳に伝達され、口を閉じる筋肉が信号を受けとると、常に緊張の状態になりします。このことが、顎関節症や歯ぎしり・喰いしばりの原因になります。

上の歯と下の歯を何もないときに接触させてしまう癖。

歯ぎしり・喰いしばり・顎関節症の原因になる悪い癖です。TCH(Tooth Contacting habit)は顎関節症、歯ぎしり・喰いしばりの原因になるだけでなく、咬筋や側頭筋といった咀嚼に関係する筋肉の凝り(過緊張)から、頭痛や首の痛み、肩こりなどの原因になりやすく、ひどくなると緊張した顔面の表在筋が神経を圧迫するため、めまいや視力低下を引き起こすこともあります。

自分でその癖を直すことで歯ぎしり・喰いしばり・顎関節症の症状が改善することがあります。

・舌の側面に歯形がついて凹凸がある方。

・ホホの内側に歯の噛みあわせの面と同じ高さの粘膜に白い線のようなものがある方。

1. 認知する

まず上の歯と下の歯を接触させる癖があることを自分自身で知ることが大切です。

2. 行動する

職場や家庭など自分の行動範囲の中で目につくところに「歯を離す」などの『貼り紙』をして、それを見た時に歯が接触していたら、離すようにしましょう。

3. 継続する

悪癖を取り除くために貼り紙を見なくても無意識に歯の接触を回避できるようにしましょう。

以前、唾液機能についてお話したかと思います。

↓↓↓↓

唾液は縁の下の力持ち

今回は、唾液はどこで作られるのか?についてお話したいと思います。

1日に唾液の量は0.5~1.5Lも分泌されると言われています。

そんな大量の唾液、いったいどこから出てくるのでしょうか?

唾液は、唾液腺というところで分泌されます。

この唾液腺には、大唾液腺と小唾液腺があり、唾液の95%は大唾液腺から分泌されます。

イラスト:Club Suntar HPより引用

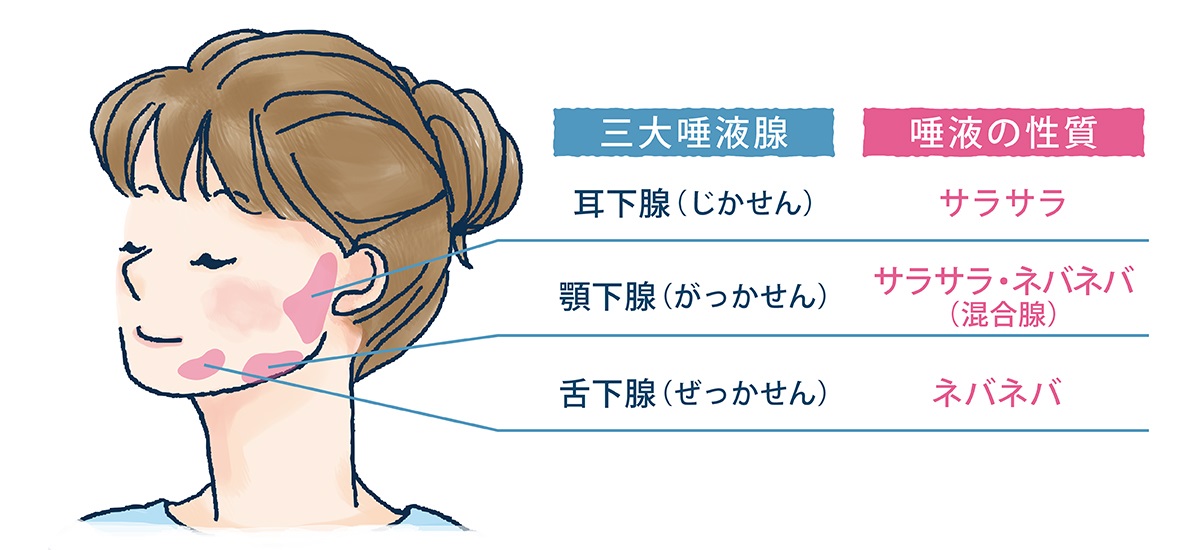

大唾液腺は耳下腺・顎下腺・舌下腺の3種類があります。

そして、それぞれ分泌される唾液の性質にも違いがあります。

※1:消化酵素の1つでデンプンを分解する

※2:粘性タンパク質で粘膜を保護する。

表:Club Suntar HPより引用

それぞれ大切な役割があるので、バランスよく働いてくれる状態がベストですが、ストレスや緊張、イライラしたりすると交感神経が多く働き、このバランスが崩れます。

スポーツしてる時って口の中がネバネバですよね。これは口呼吸による乾燥に加え、交感神経が多く働いているのでネバネバ唾液が増えすぎた状態なんです。

日常の生活の中で、このネバネバとサラサラの唾液のバランスを保つようにしましょう。