ドライマウスは、何らかの原因で唾液の分泌量が減り、口の乾燥感が長く続くものをいいます。日本では潜在的なドライマウスの患者数は3000万人ともいわれ、とくに中高年の女性に多く見られます。

ドライマウスを引き起こす原因は、薬剤、全身性の病気、ストレスなど実に様々で、複数の原因が重なっていることも少なくありません。症状が重くなると、食事や会話がしにくくなったり、よく眠れなくなるなど生活の質(QOL)が著しく低下します。

また、唾液は食べ物の消化や殺菌などいろいろな働きで私たちの健康を守ってくれている(参照:唾液は縁の下の力持ち) 、この唾液が不足することで、虫歯や歯周病になりやすくなり、かぜや肺炎などの感染症にかかるリスクも増えてしまいます。

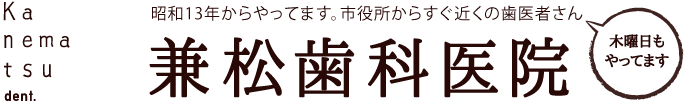

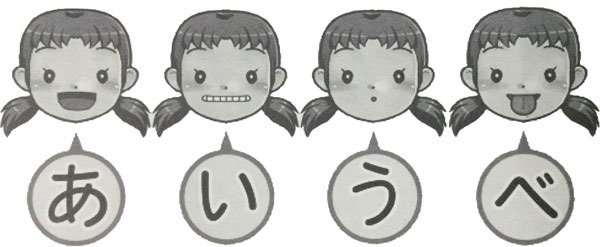

ドライマウス セルフチェック

1つでも当てはまるものがあれば、唾液が不足している可能性があります。

簡単なドライマウス対処法・改善法

・1口食べることに30回噛む。

ちなみに、現代の日本人の食事における咀嚼回数は平均600回と言われています。弥生時代は4000回、昭和初期の第二次世界大戦前では1400回だったとされています。食事がやわらかいものが増えることにより、噛む回数についてもどんどん減っている事がわかります。

・唾液腺マッサージ。

耳下腺・顎下腺・舌下腺の三つの大きな唾液を作る組織(三大唾液腺)があります。それらをそれぞれ刺激していきます。

①耳下腺への刺激・・・両頰に指先をあて、耳の下から上の奥歯の辺りを、円を描く様に押しながら10回程度マッサージする。

②顎下腺への刺激・・・顎の内側を首に近い方から顎先に向かい親指で5箇所位を10~20回程度押す。

③舌下腺への刺激・・・両手の親指を揃え顎の真下(口の中で言うと舌の付け根辺り)を何度か押す。片手の人差し指を横にして何度かたたく様にしても良いです。

上記①~③を1セットとし、毎日習慣付けると、口の機能が高まり、口腔乾燥のある方は緩和されるだけではなく、出てきた唾液を飲み込むことで嚥下のちょっとした訓練にもなります。

・イーウー運動。

1.頬をグッと上げ前歯を見せるように「イ」の口をする

2・口をできるだけすぼめて「ウ」の口にする

これを、10回1セット行う

・ポッピング。

舌先を前歯の裏の上あごにつけ、勢いよく下あごに向かってはじく

10回1セット行う

改善されない時は、一度、歯科医師に相談してみましょう!

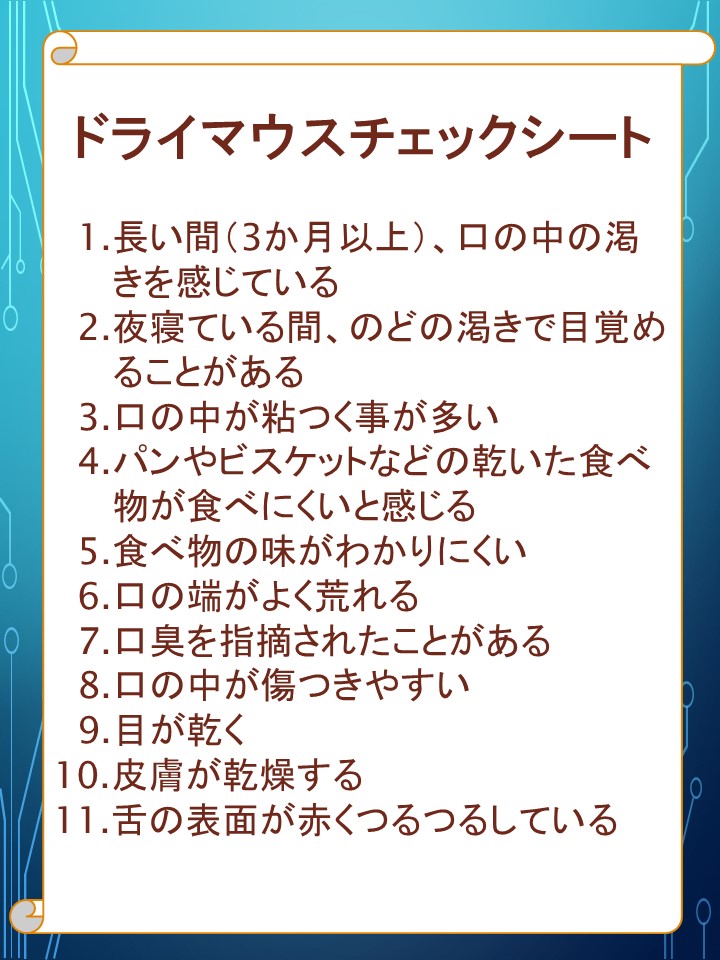

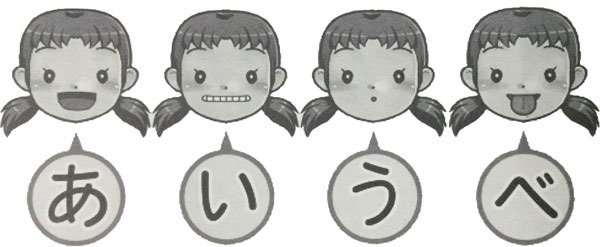

寒い日が続き、空気が乾燥する時期になる話題に出てくる、「あいうべー体操」。

健康な人とそうでない人を比べると、舌の位置が違うことがされ、内科Dr.の今井一彰氏が考案され有名な体操です。

「あいうべ体操」はお口の体操なのですが、口呼吸から鼻呼吸にすることで免疫力を高めて病気を治す効果があるといわれています。

さらに、

・飲み込みの筋力を 鍛えたい高齢者

・いつも口が開いている子ども

・小顔になりたい女性

にも効果があるということで注目されています。

そこで今回は「あいうべー体操」をご紹介します。

イラスト:歯科素材屋さん

Let’s 「あいうべー体操」

①「あー」と口角を張り、のどの奥が見えるくらい大きく開く

②「いー」と前歯が見え首に筋が浮くくらい横に開く

③「うー」とタコの口のように唇を突き出さす

④「べー」と舌先を下あごに伸ばすように出す

①~④を10回程度(1セット)行い、1日3セット以上を目標に、無理のない範囲で続けてください。

*顎関節症の人やあごを開けると痛む場合は、回数を減らすか、「いー」「うー」のみを繰り返す。

この「あいうべ体操」は、毎日継続することが大切です。短時間で簡単に行えますので、食事の前など生活の中に取り入れてみましょう!

抜歯や切開など外科処置をした部位は、傷口でもあります。

感染防止と治癒のために、以下のことを守りましょう。

出血してきたらガーゼを噛みましょう

一度止まった出血が再び出ることがあります。少量であれば、傷口にガーゼを当てて、噛むようにしましょう。ガーゼが傷口を圧迫し「圧迫止血」の効果で出血は止まります。

激しいうがいは避けましょう

止血用のガーゼを外したあとも、しばらく少量の出血があるかもしれませんが、激しいうがいをして、患部にたまった血を洗い流さないようにしてください。患部にたまった血は血餅と呼ばれる赤色や赤黒い色のゼリー状のかさぶたになり、患部を保護します。

何らかの刺激で血餅がとれると、治癒が遅れたり、ドライソケットという顎の骨(歯槽骨)がむき出しになって強い痛みを伴う症状になる恐れがあります。

抜歯後のうがいは、水をそっと口に含んで静かに吐き出すようにして、傷口を指や歯ブラシで触らないように注意しましょう。

激しい運動や長風呂、飲酒は控え安静に過ごしましょう。

運動や長風呂、飲酒は血圧があがることで血のめぐりが良くなり、再び出血したり、痛みや腫れが強くなる恐れがあります。外科処置をした日は安静に過ごしましょう。

薬は用法容量を守って服用しましょう

抜歯後、感染を予防する抗菌剤(抗生物質製剤)や、痛み止めのお薬を処方する場合があります。薬の種類によって、効能や服用方法が異なります。例えば、抗菌剤は、菌が薬に対する耐性をもってしまう耐性菌を防ぐために、指示された服用方法・日数を守り、きちんと飲み切ることが大切です。飲み忘れに注意し、自己判断で服用をやめないようにしましょう。

頬が腫れた時は濡れタオルで押さえる様にしましょう。

抜歯後、頬が腫れることがあります。それは、骨からの出血がお口の中に出て来ず、歯茎や頬に溜まることによるものです。3~4日ほどで自然と腫れは引きますが、腫れてきている時に腫れている部分を押さえることで、腫れの量を少なくできます。

氷水などで冷やすと中で血が固まり腫れがひきにくくなりますので、濡れタオルくらいの冷たさで押さえてあげる様にしましょう。

こんなときは歯科医院に相談を

- 薬を服用したら、発疹や下痢、胃のむかつきや嘔吐がおきた時

- ガーゼで20分以上しっかり咬んでも、口の中いっぱいになるほど、出血が止まらない時

- 我慢できないほどの激しい痛みが3日以上続き、痛みが軽減しない時

歯医者さんに行くと知らないうちにむし歯が出来ていたという経験が皆さんあると思います。

むし歯には「できやすい時期」があることをご存知でしょうか?

今回は虫歯に気をつけたい時期についてお話します。

乳歯が生える時期

歯の構造的に、永久歯と比べて、乳歯はむし歯になりやすいです。

この時期は、離乳食を終え、食事のバリエーションも広がっていき、さらに食事の回数も増えることから注意が必要です。

永久歯が生える時期

生えたばかりの永久歯も要注意です。特に6歳頃に生える「第一大臼歯」の噛み合わせの面は、複雑な形をしているため磨き残しも多くなり、むし歯になる確率が高くなります。

思春期

永久歯が生えそろうと、歯そのものは強くなります。

しかし、思春期になると、習い事などで食事の時間が不規則になることもあり、生活習慣の乱れでむし歯になることが多い時期です。

高齢者

加齢によって歯ぐきが下がってくると、歯の根の部分が露出します。

こうした露出した部分はとてもむし歯になりやすい場所です。

このように、「むし歯になりやすい時期」や「気をつける歯」は年齢とともに変化します。

定期的に検診を受けてチェックをしましょう。

皆さんのお口を守ってくれるアイテム。歯ブラシ!!

だからこそ、歯ブラシも大切に手入れをする必要がありますね。

今回は歯ブラシのお手入れの仕方についてお話したいと思います。

歯ブラシのお手入れの仕方

歯ブラシを使い終わった後に細菌の増殖を防ぐには、「食べかす等の除去」と「十分な乾燥」この2つを徹底して行いましょう。水分の残った歯ブラシは細菌が増殖しやすい状態になっているので、タオルなどで十分にふき取ってあげる事が大切です。

ですから、旅行や出先等で使う携帯用歯ブラシは注意が必要ですね。しっかりと乾いた状態にしてあげてから片づけるようにして、次に使用する時には念のため水洗いしてから使うようにしましょう。

歯ブラシの交換時期

歯ブラシは何も問題がないように見える場合でも、長く使っていると沢山の細菌が付着するので1ヶ月に1回の交換が必要です。

また、1ヶ月経っていない歯ブラシであっても、毛が柄からはみ出したり,広がったりしている場合は、歯垢除去率が40%低下する上、歯茎に傷がつく可能性もあるのですぐ変えましょう。

また、熱湯での歯ブラシの洗浄は寿命を縮めてしまので注意して下さい。歯ブラシの毛先は熱に耐えられないようになっているので、熱湯をかけると歯ブラシが変質して汚れが落ちにくくなる事があります。

子供の乳歯や生えたての永久歯は大人の成熟した歯に比べると柔らかく、虫歯にとてもなりやすいんです。出来れば虫歯にしたくないですよね。

その乳歯や生えたての永久歯を虫歯から守ってくれるのがシーラントというも治療法です。シーラントは歯を削らずに虫歯になる前に歯の溝をコーティングするというものです。とても予防効果が高く、保険診療で行える治療です。

今回はそのシーラントについてお話します。

どのような歯にシーラントするの?

シーラントは乳歯や生えたての永久歯(幼若永久歯)の形が複雑だったり溝が深い奥歯の溝に行う処置です。前歯の裏のくぼみが深い場合も行うことがあります。

シーラントっていつするの?

シーラントにはそれぞれ適した時期があります。歯の生え変わりは個人差がありますが目安までにご紹介します。

- 4歳〜5歳 :乳歯

- 6歳 :6歳臼歯

- 7歳〜8歳 :前歯の裏の窪んでいる部分

- 9歳〜12歳:その後生えてくる永久歯

シーラントの科学的根拠

ある論文によるとシーラントを行った子ども91人に対して3年間継続的に観察した結果、シーラントを行なった歯で虫歯にならなかった歯は15.5%、反対にシーラントを行わなかった歯で虫歯になったのは46.5%という研究結果があります。虫歯予防効果では、シーラントを行った歯は、66.7%虫歯にはならないとのデーターが出ています。

最近のシーラントには、歯の再石灰化を促すフッ素が配合されていますので、定期健診で塗っているフッ素の効果をシーラントをすることによってお口の中に長くもたせる効果もあります。

以前、舌苔について(舌苔クリーン大作戦)お話しましたが、今回その舌苔が癌の発症と関係あるという研究発表が出ましたのでご紹介いたします。

舌の上に白い苔のように付着している汚れ「舌苔」は、白色のリンパ球、上皮細胞、食物残渣などが舌上にたまってできたものです。口の中にいる細菌の温床となり、口臭の原因になります。

岡山大学の研究論文

研究は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(歯)予防歯科学分野の森田学教授、横井彩氏、北海道大学山崎裕教授らの研究チームによるもので、医学誌「Journal of Applied Oral Science」に3月6日付けで発表されました。

研究チームは、舌苔の面積と口の中のアセトアルデヒド濃度に関連について、65人の男女を対象に調査しました。その結果、舌苔が舌全体の2/3以上に付着した人の呼気中のアセトアルデヒド濃度は、舌苔の付着が舌全体の1/3以下の人の約3倍に達することが判明しました。

アセトアルデヒド

アセトアルデヒドは、アルコールを代謝する過程で産生されるほか、口の中の細菌がアルコールやグルコースを代謝すると産生されます。このアセトアルデヒド濃度が高くなると発がん性が高くなるといわれています。

研究では、舌苔からアセトアルデヒドが発生していることを確認するとともに、舌苔を取り除く舌清掃を行うと、口の中のアセトアルデヒド濃度が減少することも確かめました。

人口動態調査

人口動態調査によると、「口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物による死亡率」は人口10万あたり5.7人。「舌を清掃するとがんを予防できる可能性がある。舌苔とがんの発病との関係や、舌苔の中のどの細菌がアセトアルデヒドを産生しているのかなど、さらに研究を重ねる必要がある。」と、研究者は述べています。

歯みがきの時に舌も一緒にクリーニングをすることで、口臭予防・がん予防につながるので、しっかり舌もケアしましょう!

「ロコモティブ・シンドローム」という言葉聞いたことありますか?

以前、オーラルフレイルのお話しましたね。それに関連した言葉なのですが・・・

「メタボリック・シンドローム」という言葉はすでに社会に定着してますが、メタボに続いて今後、社会を賑わすであろう言葉でもあります。

今回はその「ロコモティブ・シンドローム」についてお話します。

ロコモティブ・シンドローム

ロコモティブ・シンドロームとは加齢に伴い心身機能が低下(虚弱化)することをいいます。

人は年齢とともに、転倒、口腔機能の低下(オーラルフレイル)、認知機能の低下、尿失禁、筋肉の衰弱、歩行障害や関節障害など、高齢期の生活に負の影響をもたらす症状が現れます。そのなかでも、骨・関節・筋肉の部位に何らかの障害が引き起こされる状態を「ロコモティブ・シンドローム」といいます。また、筋肉量と筋肉機能が低下した状態を「サルコペニア」とも呼びます。

また、以前お話した「オーラルフレイル」は、この「ロコモティブ・シンドローム」の前症状として現れるという見解も最近よく言われています。

ロコモティブ・シンドロームによる歩行障害・関節障害や転倒等のケガは要支援・要介護状態のきっかけとなります。豊かなシニアライフをおくるためにもロコモティブ・シンドロームの予防対策が重要になります。

- 前回は顎関節症には4つのタイプがあるというお話をしましたね。

今回は「私は顎関節症なのか?」を簡単にチェックできるセルフチェック法をご紹介いたします。

チェック1 指3本 口に入れられるか?

口を大きく開けたときに、人差し指から薬指まで縦に3本入るかどうか。

(1.すっと入る 2.ほぼ問題ない 3.どちらともいえない 4.やや困難 5.全く入らない)

チェック2 痛みなく口を開けたり閉じたりできるか?

口を開け閉めした時に痛みがあるかどうか。

(1.全くない 2.たまにある 3.どちらともいえない 4.しばしばある 5.いつもある)

チェック3 まっすぐ口が開いてるか?

口を大きく開いた際に、口がまっすぐに開くかどうか。

(1.いつもまっすぐ 2.たまに曲がる 3.どちらともいえない 4.しばしば曲がる 5.いつも曲がる)

チェック4 固いもの噛めるか?

固いもの(スルメやタコなど)を食べるときに、顎や顔などが痛むかどうか。

(1.痛まない 2.たまに痛む 3.どちらともいえない 4.しばしば痛む 5.いつも痛む)

これらに該当する場合は、顎関節症の可能性があるので、歯科医師に相談しましょう!

「お子様の歯にフッ素を塗りましょう」というお話をよく聞くと思います。

フッ素塗布は虫歯予防や初期虫歯の治療によく使われるもので、予防歯科先進国では当たり前のように行われている予防方法です。

そこで今回は、フッ素にはどういう効果があるのか?についてお話します。

フッ素の3大効果

初期虫歯を治す

歯は食事のたびにカルシウムやリンなどのミネラル成分が溶け出しています(脱灰)。しかしその数十分後、溶け出したミネラル成分は唾液によって元に戻されます(再石灰化)。このようにして歯は健康な状態を保っているのです。

この脱灰と再石灰化のバランスが崩れた時、初期の虫歯が始まります。

しかし、フッ素塗布を行うことで、初期の虫歯で痛んだ歯に多くのミネラルを吸収させ再石灰化を促進し、初期虫歯で痛んだ歯を回復していきます。

歯を強くする

フッ素塗布は歯の溶け出した成分を戻す再石灰化の時に、フッ素イオンが表面のエナメル質の成分と結びついて通常の歯の成分であるハイドロキシアパタイトをフルオロアパタイトという硬い構造に変化させます。このフルオロアパタイトという成分はハイドロキシアパタイトよりも強く、歯からミネラル成分が溶け出す脱灰もしにくくなり虫歯の発生を防ぎます。

虫歯菌の活動を抑える

虫歯は虫歯菌の出した酸によって歯を溶かしていきます。フッ素塗布を行うと虫歯菌の活動が抑えられることによって、酸の量を減らし、歯が溶かされないようにして虫歯予防を行います。

徳島市 市役所の近くの歯医者です。木曜日もやってます。