- 最近、小学校で給食の牛乳がなくなると同時に食べるのをやめてしまう子どもが増えているそうです。

- 水分がないと食事ができないという・・・。事態に

- 小さな頃から食事の時に、お茶などの水分を取りながらごはんを食べていると、ご飯を噛まずに流し込んでしまうという習慣がついてしまいます。噛むことで出る唾液の量で十分食べ物を飲み込むのに必要な水分量は確保できます。

- 実は、「サザエさん」の食事風景には食卓の上にはコップは描かれていません。食後にお茶が出てきて、食事は終了という流れです。これが本来の正しい食事方法なんですね。

- 野菜中心の食生活では、噛まないと飲み込めないため、必然的によく噛むようになります。さらに噛むことで出た豊富な唾液が食べかすを洗い流してくれます(唾液は縁の下の力持ち)

ところが、よく噛まずに飲み込んだり水分で流し込むような食べ方をしていると唾液もあまり出ないため食べかすがあちこちに残り、むし歯の予防効果も期待できません。従って、肉中心のメニューやファーストフード、インスタント食品などの多い食事は、むし歯ができやすい食生活といえるのです。 - 食事のときは、しっかり噛むんで唾液をたくさん出す習慣をつけましょう。消化も良くなります。

kp管理者 のすべての投稿

カイスの輪② ーむし歯菌の要因ー

前回の「歯の要因」に続いて、今回は「むし歯菌の要因」についてお話します。

お口の中には、さまざまな種類の細菌(常在細菌)が常時生息しており、その種類はなんと300~400種類とも言われています。さらに、細菌の総数で数えると、数千億個の細菌が生息していることになり、肛門より菌の数は多いともいわれています。

では、どのようにして細菌がむし歯を作っていくのでしょう?

まず、お口の中に生息する細菌の中で、むし歯を作る菌は数種類います。

そのなかでも特に有名なのがストレプトコッカス・ミュウタンスという菌です。

まず、むし歯菌は砂糖を分解してネバネバした糊を作ります。この糊によってむし歯菌は歯に付着します。歯に付着したむし歯菌の数が多くなったものが歯垢(プラーク)になります。

ですから、歯垢はむし歯菌のかたまりなんです。

一方、むし歯菌が砂糖を分解するときに酸が発生します。

歯みがきをせず、ほっておくと口の中はどんどん酸性に傾いていきます。

お口の中の酸性度がpH5.4(臨界pHと言います)以下になると、歯が溶かされて穴が開きます。これがむし歯の穴なんです。

むし歯菌の塊であるプラークを取り除き、すみずみまで歯の表面をツルツルの状態にすること(プラークコントロール)がむし歯予防の一番の方法なんですね。

イケてる大人のLife Style

今日はある患者様のLife Styleがあまりにもスマートでかっこよかったのでご紹介します。

その男性は梅雨のどんよりした日の夕方、来院されました。

「仕事が忙しくて、歯科医院に暫く通えてないので、歯石をとって欲しいと・・・」

たしかに、お口の中にはワインやコーヒーなどで染まった歯。

その歯と歯の間には歯石がたまってました。

さっそく、機械を使って着色物質と歯石を除去。クリーニングすること20分。

「すっきりした~。」

とご満悦の表情。

「あとは少し歯の色を白くしようかな・・・と」

当院のホワイトニングメニューからホワイトニングをチョイス。

ホワイトニング剤をぬって光を当てると。

仕事の疲れからか男性は気持ちよさそうに寝息をたてはじめました。

2クールほど光照射を繰り返すと、元の歯の色より2段階ほど白の色調がアップ。

おもむろに鏡をのぞき込むと。

「あ~いいね~。綺麗になったよ。」

男性の顔には自然と笑顔が・・・。

お会計を済ませると、ポケットからiphoneを取り出し

「今終わったから、店に直接行けばいい?」

「じゃあ、今からに行くね。」と。

今から奥様とデートらしく、満面の笑みと軽やかな足取りでお店に向かわれました。

男性が医院のポーチに出ると、どんよりした梅雨空の雲もすっかり消え、綺麗な夕焼けが眉山を赤くを染めていました。

デートの前・記念撮影・参観日・旅行・出張の前に

美容院感覚で歯科医院に立ち寄り、気軽にクリーニング&ホワイトニング。

健康を意識しながら、口元を自分好みに楽しむLife Style.

イケてる大人は始めてます!!

唾液は縁の下の力持ち

唾液って1日にどのくらい出ているか知っていますか?

実は、1日に1000~1500mlもの唾液が唾液腺(唾液を作るを組織)から分泌されているんです。

そんな唾液。

普段はあまり意識しませんが、実は凄い力があるんです。

唾液の作用

①消化作用

唾液に含まれるアミラーゼという酵素がでんぷんを分解する作用

②味覚作用

食べ物の味を感じやすいように、味覚物質を溶かす作用

③潤滑作用

口の中の食べ物を唾液で濡らすことで、喉を通りやすくする作用

口の中を潤し、発声を滑らかにする作用

④再石灰化作用

脱灰により溶け出した歯を修復する作用

⑤緩衝作用

口の中のPHを一定に保って、歯が溶けるのを防ぐ作用

⑥抗菌作用

唾液に含まれる抗菌物質が、細菌の繁殖を抑える作用

⑦自浄作用

口の中から汚れを綺麗に洗い流してくれる作用

⑧保護作用

舌や口の中の粘膜を潤し、乾燥から保護する作用

唾液の量はストレスや疲れ・加齢などに伴って減少します。

唾液の分泌は、夜寝ているときに少なくなります。そのため、夜間に口の中で細菌が繁殖しやすく、朝起きると、口の中がネバついたり、口臭が気になったりしがち。ですから「就寝前のお口のケアはより丁寧に・・・」を心がけることが大切です。

また、唾液の分泌量は、ストレスや疲れ、加齢、薬の副作用などで減少することがあります。

唾液をたくさん出す方法はよく噛むことです。食事の際にはよくかむようにしましょう。

さらに、唾液腺のある場所を軽くマッサージしたり、舌を意識的に動かしたりすることも、唾液の分泌を促すのに有効です。

カイスの輪① ー歯の要因ー

前回、むし歯が出来るには「歯の要因」「むし歯菌の要因」「糖の要因」「時間の要因」の4つの要因がありそれらが合致した時にむし歯ができるんです。というお話をしました。(むし歯といえばカイスの輪)

今回は、要因1.「歯の要因」についてお話します。

1.歯並び

歯並びがガタガタしているとどうしても歯磨きした後の磨き残しが多くなってしまいます。その結果、磨き残しが多いとどうしてもむし歯ができやすくなります。

綺麗な歯並びは、歯磨きで効率よくプラークを除去するために重要な要因になんです。

歯並びが悪い方は、歯ブラシを横に動かさず、縦に動かして1本1本歯を磨く意識でみがいてください。

2.歯の質

むし歯で歯に穴が開くのは、むし歯菌が出す酸によって歯が溶かされるからなんです。ですので、むし歯菌が出す酸に対して歯が耐えられるよう歯の質を強化してあげます。

それにはフッ素を塗るという方法があります。

歯はハイドロキシアパタイトという成分でできているのですが、フッ素を塗ることで化学反応が起き、フルオロアパタイトという成分に変化します。このフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトに比べてむし歯菌の出す酸に対して強いんです。だから、歯にフッ素をぬったり、フッ素入りの歯磨き粉を使ったりするんですね。

3.歯の形

奥歯の溝や歯と歯ぐきの境目、歯と歯の間にむし歯ができた経験のある人は多いと思います。

こういった歯の複雑な形をしている所ってどうしても歯ブラシの毛先が届きにくいんです。

そして、みがき残しが増えむし歯になります。

奥歯の溝や歯と歯ぐきの境目、歯と歯の間のような所は特に注意して歯をみがきましましょう!

ポリフェノールでブレスケア

こどものOral Care -(はじめるコツは慣れさせる事)

歯磨きのスタートは、下の前歯が生えてくる6ヵ月~1歳くらい(個人差はもちろんあります)が目安。この時期は間食も少なく、唾液(だえき)の自浄作用で歯自体は十分清潔に保てるので、しっかりみがくよりも慣れさせることが大切。

はじめのうちは、みがくというより、歯ブラシに慣れる気持ちでゆったり構えて始めましょう。

口や顔をさわられることは、子どもたちが本能的にイヤがることのひとつ。お母さんが子どもの顔や口にさわりながら遊ぶことで口や顔をさわられることに慣れさせましょう。

お口であわわ!

「アーアーウームー」と声を出しながら、お母さんの手のひらをこどもの口に当てたり離したりして、おもしろい音の響きを楽しみます。

ほっぺをプニプニ!

両手でほっぺを挟み、軽く押さえてパッと離したり、円を描くようにさすって感触を楽しみます。

大切なことは「歯磨きは楽しい!」と感じさせること。

終わったあとはいっぱいほめて、毎日の習慣にしていきましょう。

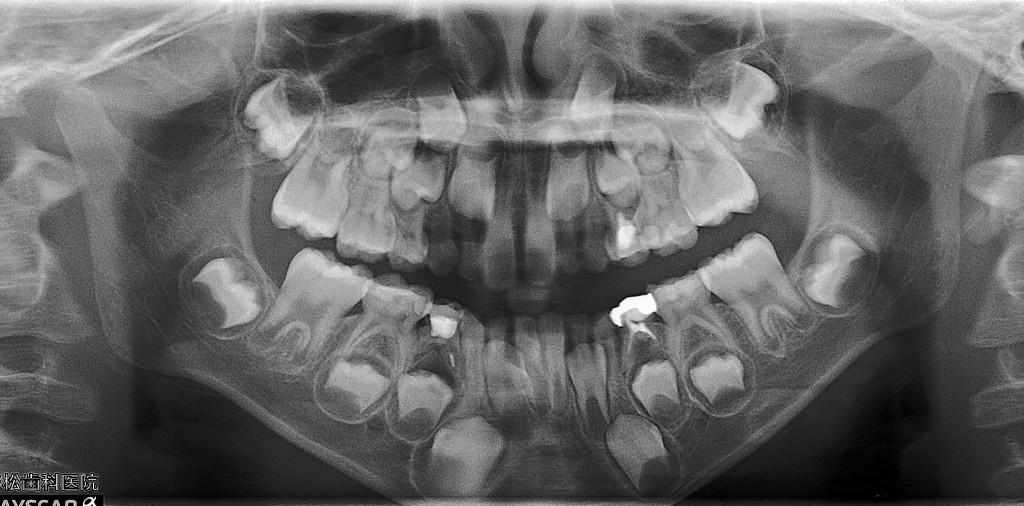

誰でも一度は「みにくいアヒルの子」

小学校2年生(8歳くらい)くらいになると、上の前歯が生え変わります。大きな前歯が生えてきて、顔の印象が変わる頃です。

やっと生えてきた大人の前歯・・・でもなんだか曲がってる!?

前歯が八の字型に生えて、隙間がすごく開いています・・・と心配される親御様が多いですが、この時期の前歯は八の字型に生えてくるのが普通なんです。

前から3番目や4番目の歯が生える頃には隙間も閉じてくるので、心配ありません。

「一時的にちょっと見た目が気になる時期」ということで「みにくいアヒルの子期」とも呼ばれるくらいですから・・・・。

ただし、上の前歯の歯と歯の間に、「正中埋伏過剰歯」という余分な歯が埋まっていることもありますので、心配でしたら歯医者さんでレントゲンを撮ってもらいましょう。

歯の数が少ない子が増えてます。

永久歯(大人の歯)は7種類(親知らずを入れると8種類)あります。

しかし、その7種類が生えそろわない子が10人に1人いることが日本小児歯科学会の調査でわかりました。

もともと歯ができない状態「先天欠如」といいます。

乳歯は普通に生えていても、その下の永久歯がない場合も多く、その場合はできるだけ長く乳歯を残さなければなりません。

また、永久歯の数が6本以上足りない場合には、矯正治療も保険で受けることができますので、将来の咬みあわせのためにも早めに歯医者さんで診てもらうことが大切です。

虫歯がなくても小学校低学年のうちに歯医者さんに行って、乳歯の下に永久歯があるかどうか?確認してもらうことをおすすめします。

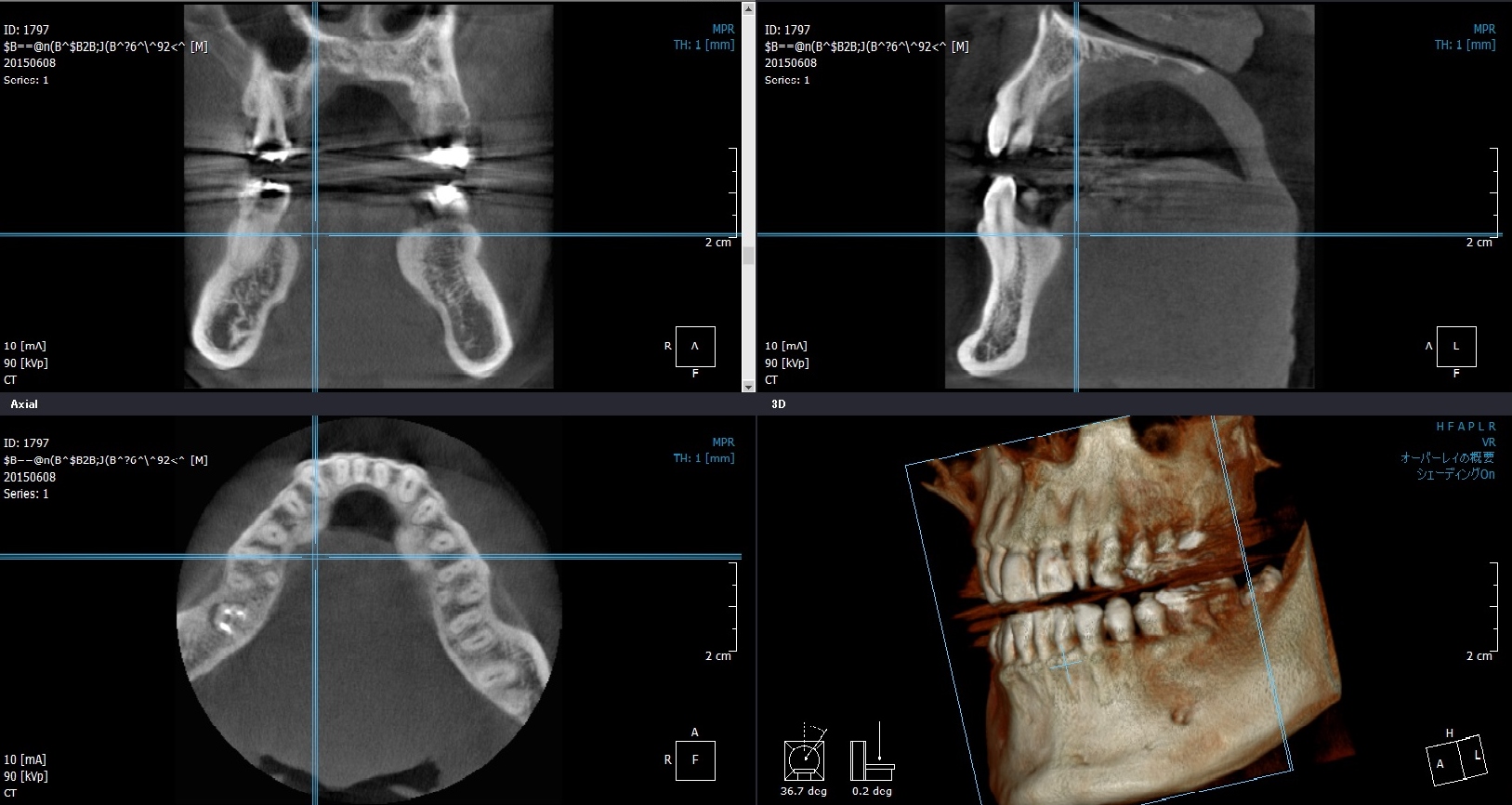

歯科用CT撮影装置

兼松歯科医院は歯科用CT撮影装置を導入いたしました。

従来の歯科用レントゲン写真は、三次元の立体物をフィルムに二次元的に焼き付けたもので、前後の像が重なって写っていました。重なった画像の影の濃淡からその立体的形を予測して診断していく“読影”という方法をとっていました。しかし、CTの場合は立体物を三方向から切り取った画像が見えるため診断の精度が格段にあがります。

口腔内領域ではインプラントの術前後の診断はもとより、歯周病における歯槽骨欠損部の病態の把握、 再生療法の経過観察や効果判定、根尖病巣の診断、根管形態の診断、歯牙および歯根破折の診断、う蝕(虫歯)の診断などあらゆる診断に使用することができます。さらに、口腔外領域においては顎関節や上顎洞など、さまざまな診断に使用可能です。

歯科用CTはコンピュータを駆使したデータ処理と画像の再構成で、断層写真を得ることができる装置ですので、患者様の被曝量を少なくおさえることができます。