近年、夏の暑さが異常ですね。それに伴って増えているのが熱中症です。

十分な水分補給と休息が大切になります。

今回は水分補給欠は欠かせませんが、その水分補給の仕方と虫歯の関係についてお話したいと思います。

【熱中症とは】

熱中症とは、高温多湿な環境に私たちの体が適応できない状態を言い、その結果様々な症状が発生することを指します。

通常、私たちの体は、何かしらの影響で体温が上昇すれば放熱することで身体の中の体温を調整しています。しかしながら、あまりにも高温多湿な環境で長時間過ごしてしまうと、このバランスを崩してしまいます。それにより体外への熱放射が追い付かなくなり、様々な身体の不調が起こります。

【熱中症の段階別症状】

①めまいや顔のほてり

めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの症状は熱中症の初期症状です。すぐに涼しい所に移動し適度な水分補給をしながら、首筋や脇の下を冷やすことが必要です。

②筋肉痛や筋肉の痙攣

手足の筋肉がつるなどの症状は熱痙攣と呼ばれます。水分のみならず塩分などの補給も必要になります。

③体のだるさや吐き気

体がだるくなり、吐き気や嘔吐、頭痛などが起こります。

④汗のかきかたがおかしい

後から汗が出たり、全く汗が出なくなるというのも熱中症の症状です。

⑤体温が高い、皮膚の異常

身体が熱く赤くなっているという状態も熱中症の症状です。

⑥呼びかけに反応しない

意識がなくなり、真っすぐ歩けないなどの症状は非常に重篤な熱中症の症状です。

すぐに医療機関の受診が必要です。

↓↓↓↓↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=BTlaJNV0uE4&t=308s

【熱中症に欠かせない水分補給】

日本スポーツ協会では0.1%~0.2%の食塩(ナトリウム40~80mg/100ml)と糖質を含んだ飲料を推奨しています。特に1時間以上運動をするときは4~8%の糖質を含んだものを摂取しましょう。

〈水だけではダメな理由〉

大量に汗をかくと汗とともに身体の中にあるナトリウムも失われます。

ナトリウムが失われた状態で水だけの水分補給をすると、血液のナトリウム濃度が薄まってしまいます。

そうなるとナトリウム濃度を下げないために暑くても水を欲する気持ちがなくなってしまうそうです。

それと同時に余分な水分を尿として排泄します。

これが「自発的脱水症」です。この状態になると汗をかく前の体液の量を回復できなくなり、運動能力が低下し、体温が上昇して、熱中症の原因となります。スポーツドリンクには、ナトリウムやカリウムなどのミネラル分も含まれているため、失われた電解質を補うような成分が配合されています。

他にも疲労回復を促すクエン酸や効率的なエネルギー源となるブドウ糖なども含まれているものがあり、このような理由から熱中症対策の水分補給は、水よりも塩分や栄養分を含むスポーツドリンクの方が良いと言われています。

しかし、スポーツドリンクの飲みすぎには注意が必要です。

【スポーツドリンクは虫歯の原因になる】

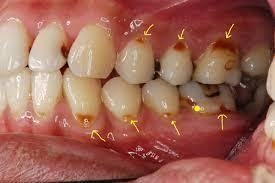

スポーツドリンク500mlには3gのスティックシュガー10本分程度、炭酸ジュースは500mlでスティックシュガー20本分もの糖分が含まれているものもあります。虫歯菌は糖分を好みます。糖分を摂取し酸を作り出し歯を溶かしてしまうのです。スポーツドリンクには多くの砂糖が含まれているので虫歯菌の大好物なのです。そのため虫歯菌が活発に動いてしまいます。

【スポーツドリンクを飲んだ時の対策法】

熱中症対策にはスポーツドリンクが良いけれど飲みすぎると虫歯や歯周病のリスクが上がってしまいます。

・過激な運動や、極端に汗をかいたとき以外は普通の水やお茶を飲みましょう。

・暑い日や過激な運動で汗をかいた時には経口補水液を飲み、運動が終わったら普通のお水を飲む。

イオン飲料と普通のお水の二本のペットボトルを持ち歩き、いつも飲む習慣や、食事をしながらイオン飲料を飲む習慣をつけないようにする。

お口の中は基本的に中性を保っています。食事の後などは酸性になるのですが、唾液がお口の中を浄化し中性に戻してくれます。

スポーツドリンクには体力回復のためクエン酸やアミノ酸などが含まれているものがあります。これはお口の中を強い酸性にしてしまい、唾液がお口の中を中和する働きが普段の食事後よりも時間がかかってしまうのです。

スポーツドリンクを飲む習慣がついてしまうとお口の中がいつも酸性の状態を保つことになってしまいます。

そうなると虫歯菌の活動も活発になります。(特に部活をしている子供は注意が必要です。)