みなさん、L8020乳酸菌というものをご存知でしょうか?

僕も実は聞いたことはあっても詳しくは知りませんでした…

口腔内には、口腔トラブルの原因となる有害な細菌が存在します。これらの細菌は歯垢や歯石などに多く繁殖し、むし歯や歯周病を引き起こす原因となります。L8020乳酸菌は、口腔内に存在する有害な細菌の繁殖を抑え、歯周病菌の持つ毒素(LPS)を不活性化させることで、バランスの良い口腔環境を維持することで、口臭や歯周病などのトラブルを改善することができます。

L8020って?

L8020乳酸菌は、歯周病、むし歯になったことのない、健康な子どもの口の中から発見された、ヒト由来の乳酸菌です。正式名称は「ラクトバチルスラムノーザスKO3株」という菌種です。

最近、L8020を配合したいろんなケア用品が出ていて、僕もすこしずつ試しています。

また、L8020乳酸菌は、口腔内に存在する善玉菌を増やすことにも役立ちます。善玉菌は、口腔内の健康を保つために重要な役割を果たします。L8020乳酸菌が善玉菌を増やすことで、口腔内のバランスを整え、口腔トラブルの改善に役立つことが期待されています。

COPDは、世界的に死亡者数が増加傾向にあり、世界の死因第3位になっています。

日本でも健康日本21においても死亡率の減少させることが目標に設定されています。

COPDは、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入暴露することなどで生ずる肺疾患です。

近年の研究では、お口の健康状態とCODPに関する報告が多く出されおり、重度の歯周炎患者はCODPの増悪に関与していることや、CODP患者への歯周病治療により、増悪頻度の低下と肺機能低下の速度が緩やかになることなどが報告されています。

CODP患者のだ液中には、細菌量のが多く、その種類も多様であるという報告もあります。さらに、CODP患者の喀痰の中には歯周病の原因菌の一つであるフソバクテリウムが多量に存在していることから、歯周病治療はCODPの進行を軽度にするともいわれています。

日常から口腔内を清潔に保つことが大切ですね。

こんにちは、今回は依然TVでも紹介され話題になったスウェーデン式歯磨き法についてお話したいと思います。

「虫歯や歯周病になってから」ではなく、「虫歯や歯周病になる前の予防を大切にする」という考え・治療方法を「予防歯科」といいます。

予防歯科といえば、世界的にスウェーデンが有名です。今回有り難いことに、予防歯科の世界の第一人者である「ドーベン・ビルクヘッド名誉教授(スウェーデン・イエテボリ大学)」のご講演を拝聴する機会がありました。

ご講演の内容がYou Tubeでみられます。

Dr. Dowen Birkhed in Tokushima 2023 | Day 1 | Root caries 日本語通訳付き ドーベン・ビルクヘッド先生講演「根面う蝕」 – YouTube

Dr. Dowen Birkhed in Tokushima 2023 | Day 2 | Fluoride toothpaste 日本語通訳付き ドーベン・ビルクヘッド先生講演「フッ化物配合歯磨剤」 – YouTube

2+2+2+2(スウェーデン式)歯磨き法

- 2time per day「1日2回は歯磨きをする」

- 2cm toothpaste「フッ素入りの歯磨き剤(1,450ppm)を2センチ使う」

6か月(歯の萌出)~2歳 950ppmF(米粒程度の大きさ)

3歳~5歳 950ppmF(グリーンピース程度の大きさ)

6歳以上 1450ppmF(鉛筆の太さで2cm程度)

- 2min brushing「歯磨きは2分以上」

- 2hours without eat/drink「歯磨きのあと2時間は飲食しない」

①歯ブラシに2cmの歯磨き剤(フッ素入り)をつけて、歯面全体に広げて塗る

②歯磨きは2分間かけて(途中で吐き出さない)行い、その後10mlの水を口に含んで30秒間クチュクチュうがいをして口全体や歯間部にフッ素成分を行き渡らせる。(スラリー・リンス)

③吐き出した後は水ですすがず(少量の水10mlで一回だけのすすぎはOK)、2時間は飲食をしない。

④1日に最低2回おこなう。

最初はなかなか慣れないと思いますが、是非実践してみてください。

前回お話した根面う蝕に関しても歯間ブラシにフッ素剤をつけて口腔ケアすることでむし歯進行抑制になるとおしゃってました。

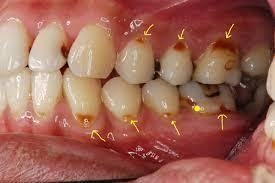

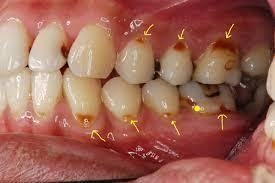

今回は根面う蝕という虫歯は歯肉退縮により露出した根面に発生するう蝕についてお話したいと思います。

高齢者のお口の中によく見られるむし歯で、老化や薬剤の影響によって唾液の分泌量が低下した高齢者では歯周病などと同じく高まっていきます。

根面う蝕は,歯周疾患に罹患した歯の歯ぐきが下がり,歯根面が露出した結果発生するむし歯です。歯根面は、かみ合わせ等の部分にあるエナメル質とは違い、(セント質に覆われた)象牙質なので、エナメル質より柔らかい組織です。ですので、気づかないうちにむし歯の進行が進んでいることが多く、歯の神経に近接した位置から始まるため、進行するとすぐ歯の神経まで到達してしまいます。

また、側方へも進行することから、根面が全周にわたってう蝕に侵され、歯根が折れ歯冠がまるごと喪失してしまう症例もあります。

根面う蝕の予防は難しいといっても、 むし歯であることには変わりありません。 食生活をはじめとした正しい生活習慣を守り、 むし歯を引き起こす細菌の塊(プラーク)をきちんと除去することを心がけましょう。歯ブラシ以外にも歯間ブラシやデンタルフロスなどの歯間清掃用具は必要です。

また、フッ素入りの歯磨剤を使用する、フッ素入りの洗口剤を用いる、フッ素入りジェルを塗布するなどのフッ素によって歯面の耐う蝕性を向上させる方法も有効です。ただ、フッ素にだけ頼るのは間違いであり、あくまでプラークコントロールが第一であることを忘れないでください。

みなさん、こんにちは。暖かい春がやってきますね!

春といえば入学式やお花見など楽しいことがたくさんありますが、その反面花粉症に悩まされている方も多くいるのではないでしょうか?

花粉症は、ヒノキやスギなどの植物の花粉が原因で、くしゃみや目のかゆみ、鼻水などのアレルギー症状がでる病気です。

花粉症はアレルギー症状だけではなく、お口の中にも注意が必要なんです。

お口の中は通常、唾液で満たされています。この唾液は口の中の乾燥を防いでいるだけではなく、唾液には抗菌・洗浄の作用や、歯周病や虫歯の予防の役目もあるのです。また、再石灰化にも重要な存在です。

↓↓↓↓↓↓

https://kanematsu-dent.com/604/

花粉症の薬には唾液の分泌を低下させる成分が入っているものが多くあるため、花粉症の症状は治まってもお口の中は乾燥してしまいます。(※全ての薬ではありません)

さらに、花粉症の症状である鼻水は鼻が詰まるとどうしても口呼吸になってしまい、お口の中が乾燥してしまいます。お口の中の唾液が減り、乾燥状態が続く事でお口の中の細菌が増殖しやすくなります。このように細菌が増える事で歯周病や虫歯になるリスクが高くなります。

花粉症の方の対処法

・ お口を乾燥させないように水分をしっかり摂取する

・ 歯石などを作らないようにこまめに歯磨きを行う

・ ガム(キシリトール入りのも)などを噛んで唾液の分泌を促す

花粉症の方は特に口腔内のケアをきちんと行いましょう!

こんにちは。

突然ですが、食事のとき、どれくらい噛んでいますか?

『食事をよく噛んで食べなさい。』とよく言いますが、よく噛んで食べるのは大切と、何となく分かっていても実際にどのように良いのかはよく分かっていないのではないでしょうか。

そこで今回は噛むことの大切さについてお話します。

噛むことの8大効果

おぼえ方は『卑弥呼の歯はいーぜ』です。この中に8個の良い事が含まれています。

ひ:肥満予防・・・満腹中枢が刺激され、満腹感を得られるため食べ過ぎを防ぎます。

み:味覚の発達・・・味がよくわかるようになり、味覚が発達します。

こ:言葉の発達・・・口まわりの筋肉が発達し、表情豊かで発音が良くなります。

の:脳の発達・・・脳の血流が増え、記憶力が良くなります。

は:歯の病気予防・・・唾液がよく出て虫歯・歯周病を防ぎます。

が:ガン予防・・・発がん部質を減らす唾液がたくさん出るようになります。

い:胃腸快調・・・消化が良くなり、胃腸を助けます。

ぜ:全力投球・・・くいしばる事で力を発揮できます。

現代ではファーストフードのようにかまなくても食べられる食事が増えていきています。子供の頃からそのような環境の中で生活していると、そもそも『ものをよくかむ』や『前歯を使ってものをかみ切る』という事がわからない子もいるようです。上で述べた8個のメリット以外にも、ものをかんで歯に刺激を与える事は歯並びにも良い影響を与えます。

よくかむことは歯以外の全身にもとてもよい影響を及ぼします。

みなさんも健康な生活を送るためによくかんで健康なからだ作りをしましょう!

体内の水分が失われる「脱水症」

暑い時期に多い熱中症は、脱水症とも大きく関係しています。

脱水症は進行するまで症状が出にくく、めまいや頭痛、吐き気などの症状が現れたときには、かなり進んでいます。

気づかないうちに体の水分が減り、脱水症一歩手前になるのが「かくれ脱水」。「かくれ脱水」の段階で気づいて適切に対処し、進行を食い止めることが重要です。

【お口で脱水症チェック】

・口の中が乾燥して、舌の舌苔が増える

・舌の赤身が強い

・舌の表面に亀裂がある

・爪を押した後、白からピンクに戻るまでに3秒以上かかる。

【脱水症を防ぐには】

・室温28℃、湿度70%を超えないようにする。

・早め小まめに水分補給。

スポーツドリンクや経口補水液など、塩分を含む飲料を少しずつ飲む事が効果的ですが、スポーツドリンクには糖分も多く含まれ虫歯にもなりやすくなるので、飲みすぎには注意いしましょう。

徳島県は糖尿病ワースト1!!

糖尿病患者が全国最多の県と毎年のようにデーターが出ます。

今回は、歯周病と糖尿病についてお話したいと思います。

糖尿病と歯周病は密に関係しているということは昔から言われています。

歯周病があると糖尿病になりやすい。もしくは糖尿病が良くならい。

糖尿病→歯周病

- 糖尿病である

- 血糖値が上がる(血液が高血糖になる)

- 高血糖になると、唾液の分泌量が減る

- 唾液の分泌量が減ると、口の中が乾く

- 口の中が乾くと、白血球の機能(免疫力)が低下する

- 白血球の機能(免疫力)が低下すると、歯周病菌が増殖する

- 歯周病が進行する

以上の流れにより、糖尿病の方は歯周病の重症化リスクが高まります。

歯周病→糖尿病

- 歯周病である

- 歯周病になると、炎症性物質(TNFα)が多量に作られる

- 炎症性物質が増えると、インスリン(血糖値を安定させるホルモン)の働きが抑制される

- インスリンの働きが弱まると、血糖コントロールが悪化する

- 血糖コントロールが悪化すると、高血糖状態になる

- 糖尿病になる

以上の流れにより、慢性疾患である歯周病が高血糖状態に発展します。逆に、同じ要領の流れによって、歯周病の治療を行うと、血糖コントロールが改善され、血糖値が改善されることも知られています。

糖尿病の種類

■1型糖尿病とは

インスリン(血糖値を安定させるホルモン)が先天的(生まれながら)に分泌されない場合に起こります。お口のケアを徹底して、歯周病のリスクを減らしていきましょう。

■2型糖尿病とは

生活習慣によりインスリンの作用を弱めてしまい、血糖コントロールが難しくなり、高血糖になります。主に肥満によって脂肪細胞からインスリンを邪魔する物質が分泌されます。お口のケアはもちろんのこと、生活習慣の改善から取り組み、歯周病のリスクを軽減させましょう。

歯周病も糖尿病も、ともに生活習慣病です。命に関わる大きな病気であり、多くの人がリスクを抱えています。それぞれの病気の要因や関係性を知り、事前の予防を心がけましょう。

今話題の国民皆歯科検診も歯周病を早期発見し改善することにより大病を未然に防ぐという取り組みなんですね。

参考文献:石川 烈 (著) 歯周病―名医の言葉で病気を治す (あなたの医学書) 誠文堂新光社 出版

最近、医療業界において「先制医療」という言葉をよく耳にするようになりました。今回は、先制医療についてお話したいと思います。

「先制医療」とは、個人の遺伝子,mRNA,タンパク質,代謝産物,画像等のバイオマーカーを用い,将来起こりやすい病気を疾患の発症前に診断・予測し,介入するという予防医療である。 先制医療が実現すれば,高齢化に伴い高騰する医療費・介護費の抑制に加え,治療成績の向上や健康寿命の延長も見込めるとして注目を集めている。〈引用:医学書院〉

歯周病から全身疾患を発症することが叫ばれている現在、口腔ケアを重要視している歯科医療において、高齢者や有病者の摂食・嚥下を改善する口腔ケアも再認識されています。

歯科以外の医療職と歯科の連携が求められている現在、歯科領域は、誤嚥による肺炎予防、周術期や介護での口腔ケア等、口腔リハビリテーションへと広がりををみせ、多職種協働によるさらなる連携が不可欠となっています。

歯科分野において先制医療という考え方は、以前から「歯周病の定期健診」、「介護の現場におけるオーラルフレイル予防」などで始まっています。

疾患によっては不可逆的な病変も存在するわけで、病気になる前に原因を未然に取り除くという考え方は、これからの社会生活を過ごしていく上でも重要な事だと考えます。

皆さんこんにちは。

今回は、口腔体操の方法をわかりやすく説明してある動画を見つけたのでご紹介します。

「オーラルフレイル」は、口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み、身体の衰え(フレイル)の一つです。これら概念は東京大学高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授、飯島勝矢教授らによる大規模健康調査(縦断追跡コホート研究)等の厚生労働科学研究によって示され、この研究をきっかけにさまざまな検討が進められています。

この「オーラルフレイル」とは、健康と機能障害との中間にあり、可逆的であることが大きな特徴の一つです。つまり早めに気づき適切な対応をすることでより健康に近づきます。この「オーラルフレイル」の始まりは、滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、かめない食品が増える、口の乾燥等ほんの些細な症状であり、見逃しやすく、気が付きにくい特徴があるため注意が必要です。

日本歯科医師会が作成した「口腔体操の動画」です。

↓ ↓ 下記URLをクリックしてくださいネ!!↓ ↓

日歯8020テレビ 口腔体操でオーラルフレイル予防 – YouTube

是非、食前に口腔体操を行いオーラルフレイルを予防しましょう!!

徳島市 市役所の近くの歯医者です。木曜日もやってます。